(通讯员 周诗怡)在国家大力推进文化遗产保护利用、积极倡导“让文物活起来”理念、持续深化中华文明探源工程,并出台《关于推进博物馆改革发展的指导意见》的政策指引下,各地博物馆正积极行动,致力于挖掘、展示和传播地域文明的独特魅力。在巴渝大地,铜梁博物馆的探索成为这一政策落地的生动实践。2025年7月15日,重庆外语外事学院“少云忠魂继,安居文脉传”三下乡社会实践团的成员们,怀揣着对历史的敬畏与求知的渴望,踏入了重庆铜梁博物馆。当他们的脚步停留在二楼“铜梁文化”专题展厅前,一场跨越21万年的时空对话悄然开启——这里封存的,是被中国科学院郑重命名的、属于晚更新世早期的旧石器时代文明密码。

(图为“铜梁文化”展览厅入口)

初叩远古门环:西郭遗珍的无声诉说

步入展区第一单元,时光的厚重感扑面而来。三十余件从西郭水库地层深处重见天日的石器和动植物化石,在展柜中静默陈列,宛如远古的信使。当实践团成员的目光聚焦于一件带有明显人工砍砸痕迹的剑齿象股骨化石时,历史的帷幕被猛然掀开一角。粗砺的石核、边缘锋利的刮削器、厚重的砍砸器……每一件器物都让成员们真切感受到先民生存的智慧与勇毅,也引发了他们对“如何利用这些实物证据,向公众更生动地讲述铜梁文化”的深入思考。

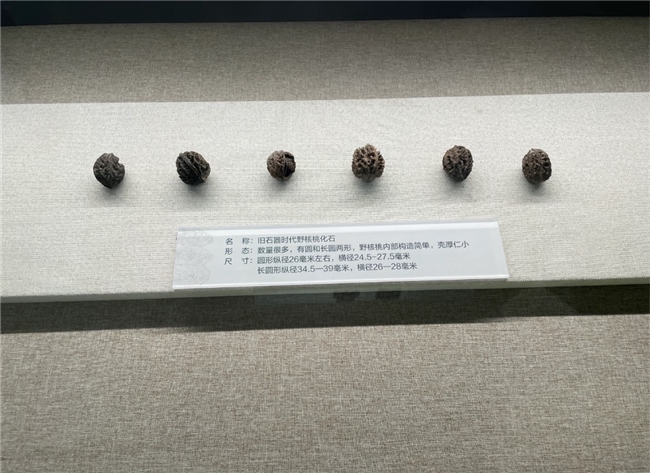

(图为旧石器时代野核桃化石)

穿越时空图景:复原场景中的先民史诗

第二单元的精心复原场景,将凝固的历史瞬间赋予了鲜活的生命力。茅棚之下,篝火跃动,先民围坐,以燧石相击点燃希望之光;一双双布满岁月痕迹的手,正全神贯注地打磨着粗糙的石料,使其在反复敲击中渐露锋芒;远处模拟的湖岸湿地边,人影绰绰,生动再现了集体围猎、采集的协作场景。成员们驻足在篝火旁、茅棚下,仔细观察先民们钻木取火、打磨石器的细节,实践团成员提出:“这个场景太有代入感了,如果能做成互动式模型或者VR体验,肯定能吸引更多人来深切感受铜梁文化!”时间的长河奔涌过二十余万个春秋,然而人类与自然环境搏斗共生、彼此塑造的原始印记,却通过这栩栩如生的场景,如烙印般清晰地复现在成员们眼前。站在这里,成员们对生命的顽强与智慧有了前所未有的具象认知,也更加明确:将深奥的考古发现转化为公众喜闻乐见的文化产品,是宣传铜梁文化、增强文化认同感的关键。

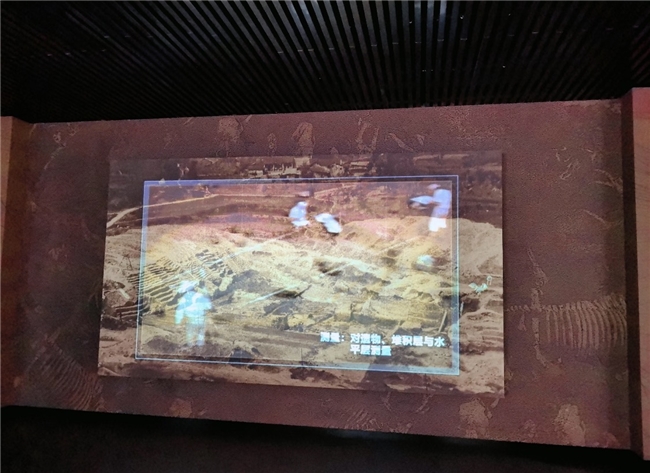

(图为先民生活的复原场景)

回溯惊世发现:地层深处的文明密码

第三单元将实践团的思绪拉回“铜梁文化”震撼现世的关键时刻。展区内,西郭水库发掘现场的微缩模型与铜梁典型的地质剖面图相互映照。那层层叠叠、特征鲜明的网纹红土,宛如大地精心书写的年轮,每一道纹路都忠实记录着晚更新世时期气候变迁与地质运动的宏大史诗。随着成员们进一步地观察,1976年那个因水库建设而意外揭开史前文明面纱的瞬间,在大家脑海中清晰浮现。展柜中泛黄的发掘报告、珍贵的现场照片、严谨的地层标本,共同诉说着考古工作者筚路蓝缕、探寻文明源流的艰辛与荣光。成员们一边学习,一边感慨考古工作的严谨与不易。通过对地层密码的解读,大家不仅增长了此类专业知识,更意识到扎实的田野调查和科学分析是文化研究的基础,也是此行“文脉传”实践的重要方法论。

(图为与“铜梁文化”发现相关的专家论证信息)

触摸考古脉搏:“教学发掘坑”的思维启蒙

第四单元的“教学发掘坑”化身无言之师。探方剖面中清晰标注着文化层、细沙层、黏土层等色块分区,展柜内陈列的手铲、筛网、测量仪等工具旁附有操作流程图。成员们俯身观察探方四壁的土层界面,手指悬空描摹地层线走向。

展板上的地层堆积示意图解构着时光密码:褐色表土层标注“现代扰动”,黄色土层注明“汉代文化层”,而埋藏仿制石器的红色网纹土层则插着“晚更新世·铜梁文化”的标牌。当团队发现探方角落的“现代水管穿凿痕迹”标记时,大家不禁感叹:“这真是活生生的案例,说明后期扰动会误导判断。我们做文化调研,一定要有这份细致和警惕,学会分辨真伪信息。”通过描摹地层线走向、观察土层界面变化,成员们对考古工作的科学性和复杂性有了切身体会。这不仅是一次思维启蒙,更培养了实践团在未来文化传播与服务中所需的严谨态度和批判性思维。

(图为对遗物、堆积层与水平层的测量)

忠魂文脉共铸,青年使命在肩

“少云忠魂继,安居文脉传”——实践团的名字,正是此行精神内核的凝练。铜梁这片英雄的土地,不仅孕育了在烈火中岿然不动、以生命诠释忠诚与纪律的邱少云烈士,其深厚的地层之下,更珍藏着人类在21万年前洪荒时代所迸发出的勇毅、智慧与生生不息的生命力。邱少云烈士所代表的“忠魂”,与铜梁先民在极端环境中求生存、谋发展所彰的“文脉”,在时间长河的两端交相辉映,共同熔铸为铜梁人乃至中华民族血脉中最为坚韧的精神内核。此行结束,实践团成员们满载而归的不仅是知识的沉淀,更是具体的行动方向。他们将系统整理调研笔记,深入思考如何利用专业所长,积极响应国家“让文物活起来”、“深化中华文明探源工程”的号召,聚焦《关于推进博物馆改革发展的指导意见》所强调的创新方向,为铜梁文化的数字化传播、沉浸式展示、文旅深度融合等具体路径建言献策,助力地域文明成果的创造性转化与创新性发展。

十万年文明的火炬已传递至青年一代手中。在铜梁这片古老而常新的土地上,在民族忠魂与远古智慧的双重滋养下,一颗颗名为“文化自信”与“历史自觉”的种子,正伴随着对国家文化遗产保护利用战略的理解而悄然萌发、茁壮成长。他们深知,守护、解读与活化这些承载着“铜梁文化”千年印记的瑰宝,是时代赋予青年的责任。带着这份自觉与担当,他们将以更坚实的脚步,走出一条连接过去与未来、赓续中华文明薪火的辽阔道路,让沉睡的远古智慧在新时代焕发出蓬勃生机。

标题:解码铜梁文化的千年印记

地址:http://www.man-on.com/xwdt/42024.html